sábado, 29 de setembro de 2012

Ruy Castro - Prazeres na "nuvem"

RIO DE JANEIRO - CDs, DVDs, câmeras digitais, telefones fixos, controle

remoto e até PCs de mesa com teclado, mouse e disco rígido -pelo que li há dias

no "Globo", tudo isso tende a ser história nos próximos anos. Por história,

entenda-se o grande lixão a que se destinam os cadáveres da eletrônica. Parece

que, na próxima década, só os maiores de 30 anos ainda terão uma vaga lembrança

de para que serviam esses equipamentos, aos quais ficamos hoje atracados o dia

inteiro.

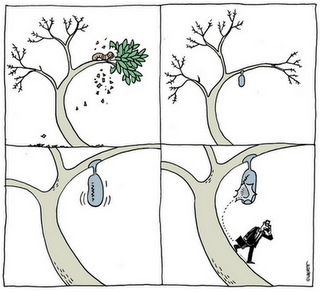

A ideia é a de que as mídias físicas, palpáveis, irão literalmente para o espaço. Tudo estará na chamada "nuvem" -que, até agora, ninguém conseguiu me explicar onde fica, como funciona e se fecha quando chove. O acesso aos conteúdos se dará por smartphones, downloads ou com o usuário plantando bananeira contra a parede e se concentrando.

A "nuvem" é infinita e conterá tudo que puder ser exibido, alugado, vendido, emprestado ou copiado, e isso dispensará as cidades de manter museus, galerias, cinemas, bibliotecas, livrarias, sebos, arquivos públicos etc. Quer dizer, os acervos destes continuarão existindo, mas "na nuvem", sem despesas com funcionários, material de limpeza ou energia elétrica.

Cá entre nós, não estou com a menor pressa de aderir à "nuvem". Ainda gosto de manusear, apalpar, acariciar. Hoje, por exemplo, minha coleção de LPs, em edições raras, originais, lindíssimas, é a melhor que já tive (vitrolas e agulhas não faltam -estou estocado). O mesmo quanto às coleções de CDs e DVDs que acumulei -só espero que não interrompam logo a fabricação dos aparelhos para tocá-los. E continuo a frequentar sebos, bibliotecas e arquivos -gosto até do cheiro de mofo.

Meu consolo é que, um dia, quando tudo isso tiver acabado e só estiver disponível na "nuvem", eu também estarei nas proximidades -em alguma nuvem.

A ideia é a de que as mídias físicas, palpáveis, irão literalmente para o espaço. Tudo estará na chamada "nuvem" -que, até agora, ninguém conseguiu me explicar onde fica, como funciona e se fecha quando chove. O acesso aos conteúdos se dará por smartphones, downloads ou com o usuário plantando bananeira contra a parede e se concentrando.

A "nuvem" é infinita e conterá tudo que puder ser exibido, alugado, vendido, emprestado ou copiado, e isso dispensará as cidades de manter museus, galerias, cinemas, bibliotecas, livrarias, sebos, arquivos públicos etc. Quer dizer, os acervos destes continuarão existindo, mas "na nuvem", sem despesas com funcionários, material de limpeza ou energia elétrica.

Cá entre nós, não estou com a menor pressa de aderir à "nuvem". Ainda gosto de manusear, apalpar, acariciar. Hoje, por exemplo, minha coleção de LPs, em edições raras, originais, lindíssimas, é a melhor que já tive (vitrolas e agulhas não faltam -estou estocado). O mesmo quanto às coleções de CDs e DVDs que acumulei -só espero que não interrompam logo a fabricação dos aparelhos para tocá-los. E continuo a frequentar sebos, bibliotecas e arquivos -gosto até do cheiro de mofo.

Meu consolo é que, um dia, quando tudo isso tiver acabado e só estiver disponível na "nuvem", eu também estarei nas proximidades -em alguma nuvem.

FOLHA D. S.PAULO

29/09/2012

O Ocidente deve se abster de publicar filmes ou charges que sensibilizem o mundo islâmico?

Carlos Eduardo Lins da Silva

NÃO

Quem vai definir quais são os limites?

É moralmente defensável a tese de que ninguém

deve ofender ou ridicularizar símbolos considerados sagrados por outra

pessoa.

Blasfêmia contra imagens, objetos ou personagens que representam

religiões pode causar indignação ou dor, independentemente das possíveis

consequências advindas delas.

Em princípio, todos os seres humanos devem

ser tratados com respeito pelos demais.

Mas não é justificável que se

exija de todos considerar sagrado o que outros assim julgam. O direito à

liberdade de expressão também é um valor que pode ser defendido do ponto de

vista moral.

Quem abusa dele e provoca danos a indivíduos ou comunidades

pode ser processado na forma da lei e punido, quando considerado culpado. Mas

muito mais complicado é arguir que Estados ou igrejas tenham poder para impedir

que alguém expresse opiniões (ou as ouça ou assista) porque um contingente de

devotos se sente ferido por elas.

Se assim for, e se essa condição se

estender a todas as denominações religiosas (por que seria admissível que

algumas gozassem de tal privilégio e outras não?), a vastidão de temas proibidos

seria enorme.

David Koresh, que morreu em 1993 com 82 de seus discípulos da

seita Ramo Davidiano, no Texas, mereceria esse tipo de proteção?

E o

reverendo Jim Jones, que em 1978 comandou o suicídio em massa de 918 adeptos de

seu Templo dos Povos, na Guiana?

A bandeira nacional é sagrada para

muitos. Nos Estados Unidos, já se tentou proibir que ela fosse insultada; o

regime militar brasileiro punia quem, a seu juízo, a injuriasse, por exemplo,

enrolando-se nela num show. Isso seria defensável sob o argumento de que o

sagrado não pode ser ofendido?

A Igreja Católica tem o direito de

condenar ao inferno a alma de Jean-Luc Godard por se sentir incomodada com o

filme "Eu Vos Saúdo, Maria", que considerou blasfemo. Mas o Estado não tem o

direito de proibir sua exibição, embora o brasileiro o tenha feito brevemente em

1985.

Quem decide o que é blasfêmia contra quem? Quem tem o poder de

resolver o que a sociedade pode ou não assistir? Quem separa o que é maluquice

do que é sério? Quem define o que pode ser objeto de humor e o que não pode?

Quem classifica o que é engraçado e o que é chulo?

Quando qualquer pessoa

pode colocar em redes de comunicação mensagens acessíveis a milhões de outras, é

possível ou desejável impor limites prévios para impedir que alguns grupos

sociais sofram com o que é divulgado nessas redes?

Se "A Inocências dos

Muçulmanos" não tivesse servido de pretexto para nenhum incidente ou morte, ele

poderia ter ficado indefinidamente no YouTube, como provavelmente estão agora

centenas de outros produtos similares ou muito piores?

Quem vai checar

tudo nas redes para identificar o que pode, a seu critério, irritar xiitas,

pentescostais, judeus ortodoxos, ateus, nacionalistas, e proibir sua divulgação?

Ou só o que causar protestos será proibido?

É muito mais complicado hoje

do que até 30 anos atrás prevenir a disseminação de conteúdo infame. É difícil

imaginar, por exemplo, que rede de TV como BBC ou CBS colocasse no ar um filme

de má qualidade e degradante como este.

Jornalistas profissionais

construíram ao longo de décadas um acervo de conceitos, práticas e princípios

que diminui a possibilidade de ocorrência de episódios como este. Nas mídias

sociais, esta cultura ainda não existe, e talvez nunca exista, devido à

infinidade de emissores.

Tentar combater essa dificuldade com censura

estatal ou eclesial a tudo que possa sensibilizar uma comunidade religiosa não é

solução para o problema e criará muitos outros, mais graves, para a sociedade,

em prejuízo especialmente de minorias e despoderados.

CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA, 59, jornalista, é editor

da revista "Política Externa" e autor de "Correspondente Internacional"

(Contexto). Foi secretário de redação e ombudsman da

Folha

*********************

Mateus Soares de Azevedo

SIM

Quando o objetivo é só chamar a atenção

Não era incomum encontrar, até recentemente,

declarações de renomados arabistas sobre a desinformação quase total do público

ocidental acerca do islã. O britânico William Stoddart é um deles. Em um livro

de 1976, escreveu que o islã era o mundo desconhecido. De lá para cá, muita água

correu debaixo da ponte, mas o islã segue desconhecido.

Tendo estudado o

assunto por duas décadas, sou levado a concordar com o diagnóstico. Eu

acrescentaria que se antes o desconhecimento podia ser considerado inocente,

derivado de mera falta de informação, a ignorância de nossos dias não

pode.

Ela resulta menos da simples falta de informação do que de opiniões

interessadas, truncadas e parciais. Resulta também, às vezes, de material

provocativo e irresponsável.

Esse me parece ser o caso do "filme"

"Inocência dos Muçulmanos" e das caricaturas do "Pasquim do Carlinhos" francês

("Charlie Hebdô"). O intuito é causar o maior escândalo e turbulência possíveis,

atraindo assim atenção para este ou aquele autor ou publicação, além de alguns

trocados na conta bancária dos envolvidos.

Qual a contribuição real que

este gênero de insulto à religião, seus símbolos e figuras traz para a

compreensão do problema?

Uma coisa é criticar de maneira objetiva este ou

aquele aspecto do mundo islâmico, ou de outro universo religioso, outra bem

diferente é denegrir ou escandalizar gratuitamente com propósitos interessados.

Desde quando insulto aos referenciais tradicionais, de qualquer povo que seja, é

liberdade de imprensa?

Frequentemente se esquece que não se está lidando

com um time de futebol ou uma escola de samba -nenhum demérito aqui-, mas de uma

das grandes civilizações da humanidade. Com um conjunto de princípios e valores

em torno do qual gira, já por 1.500 anos, a vida e a morte de 1,6 bilhão de

seres humanos.

Ao longo de sua milenária existência, o islã trouxe

aportes relevantes para a própria civilização ocidental, em praticamente todos

os campos de atividade humana. Na filosofia, teologia, espiritualidade,

matemática, astronomia, medicina, navegação, arquitetura etc.

E essa

civilização emergiu, praticamente do nada, fulminantemente, por assim dizer,

graças às visões e inspirações recebidas por um indivíduo chamado Maomé. Ora,

surpreende que alguns muçulmanos, que devem tudo o que são e têm ao que o

profeta lhes ensinou, se revoltem?

Se, no Ocidente, as antigas sabedorias

e as espiritualidades tradicionais não são mais consideradas, se muitos renegam

seu patrimônio cristão tradicional, isso não vale para a maioria da humanidade

contemporânea. Na Índia, com seus 1,2 bilhão de habitantes, a esmagadora maioria

continua praticando a tradição de seus ancestrais. No Extremo Oriente, o mesmo

se dá com budistas, taoístas e confucionistas.

Outro aspecto da questão:

a "fúria" não envolve a maioria da população islâmica em 50 países.

É

uma minoria, manipulável por grupos extremistas, que reage de forma fanática. A

maioria não aprova as "liberdades" tomadas com seu profeta, mas não crê que

incendiar automóveis ou linchar embaixadores seja uma boa resposta. Ao passo que

manifestações pela Primavera Árabe movimentaram dezenas ou centenas de milhares,

as contra o filme não mobilizaram mais que centenas de pessoas. Isso certamente

diz algo sobre o problema.

Finalmente, não sejamos hipócritas. Nenhum

governo ou veículo de imprensa ocidental permite que tudo e qualquer coisa seja

publicado. A editora da revista francesa que exibiu fotografias da duquesa de

Cambridge -nem os tabloides britânicos o fizeram- foi ameaçada de morte. Só os

muçulmanos são fanáticos?

A ideologia da "liberdade de expressão

absoluta" me parece uma "religião" política. É uma forma de idolatria, como o

culto de um ídolo, um "bezerro de ouro".

MATEUS SOARES DE AZEVEDO, 53, mestre em

história das religiões pela USP, é autor de "Homens de um Livro Só: o

Fundamentalismo no Islã, no Cristianismo e no Pensamento Moderno" (Record),

entre outros

FOLHA DE

S.PAULO

29/09/2012

Ficção e realidade - SÉRGIO TELLES

Coleman Silk, um professor

universitário norte-americano, constatando que dois alunos faltam

sistematicamente a suas aulas a ponto de jamais tê-los visto, pergunta à classe

quem são aqueles spooks (fantasmas) que nunca apareciam. Como os dois alunos

eram negros, a irônica e descompromissada pergunta do professor foi entendida

pelos ativistas do campus como uma manifestação de racismo por parte do

professor, pois a palavra spook tem um outro significado fortemente ofensivo

para os afrodescendentes. O simples incidente letivo é transformado num evento

político, destruindo a vida pessoal e profissional do professor.

A história prossegue, adquirindo tinturas de tragédia grega. O professor tinha um segredo desconhecido por todos que termina por ser revelado. Filho de negros, ele se fizera passar por judeu e branco, pois assim o permitia a cor de sua pele. Então, o que parecia ser uma acusação injusta e despropositada, fruto de radicalismos políticos, transforma-se na punição do destino a um filho que renegou os pais e sua origem e assumiu uma identidade falsa. Em linhas gerais, essa é a trama de A Marca Humana (The Human Stain), de Philip Roth (Companhia das Letras).

Importantes críticos e resenhadores norte-americanos pensaram que Coleman Silk, o personagem de Roth, teria sido inspirado na vida de Anatole Broyard, respeitado jornalista literário e figura de relevo no mundo intelectual nova-iorquino nos anos 60 e 70, que tinha uma história semelhante, era um negro que se fazia passar por branco.

Tais dados foram publicados pela Wikipedia no verbete sobre o livro. Roth solicitou a correção da informação, declarando que construíra seu personagem baseado em episódios da vida de um amigo, Melvin Tumin, que fora professor de direito em Princeton por 30 anos. A Wikipedia não aceitou a explicação de Roth, alegando que o fato de ser o autor não lhe dava a última palavra sobre o assunto e que ele deveria procurar depoimentos de terceiros que o apoiassem. Inconformado, Roth escreveu no último dia 7 uma carta aberta ao New York Times, falando sobre o assunto.

À primeira vista, poderia parecer que não importa se a crítica atribui tal ou qual origem para os personagens fictícios de uma obra, e não se entende por que Roth se preocupa tanto com o assunto. De fato, para o leitor comum, não interessa saber se o personagem Coleman Silk foi baseado na vida de Tumin ou Broyard. Sua apreciação do romance não depende disso e sim do talento com o qual Roth construiu seu personagem. Mas ao se especular sobre as fontes de um romance, entram em cena importantes questões literárias sobre o ato da escrita, o poder do autor sobre sua obra, os processos da criação e a relação entre realidade e ficção.

Em sua longa carta, Roth diz que não poderia ter-se inspirado em Broyard, pois só o conhecia superficialmente, o que não acontecia com Tumin, de quem era íntimo. Esse é um argumento pouco convincente, que só se sustentaria se estivesse escrevendo uma biografia, na qual é imprescindível a pesquisa dos dados históricos reais, objetivos. Na ficção, o que vale é a verossimilhança, não a verdade fática. Frequentemente os personagens nascem de uma colagem de características de vários modelos reais, a que o escritor acrescenta elementos a partir de sua imaginação, dando-lhe a feição final.

Parece-me que a Wikipedia está correta em contestar a soberana autoridade que Roth arroga para si como autor ao falar de seu livro. O autor não pode controlar a leitura de sua obra, estabelecer o que dela pode se depreender, o que deve ser entendido. O texto jamais será fiel aos limites por ele fixados, dirá sempre mais ou menos do que seu criador pretendia, pois para produzi-lo lançou mão de recursos conscientes e inconscientes. Isso significa que o próprio autor não tem domínio absoluto sobre o que escreve, pode expressar inadvertidamente elementos que só serão detectados por um terceiro (criptomnésias, apropriações involuntárias de histórias, trechos, estilos de outros escritores, etc.), como costuma ocorrer com os conteúdos inconscientes no discurso - os atos falhos e lapsos são percebidos pelo outro, não por quem os comete.

É evidente que o autor sabe das fontes conscientes que o inspiraram. O problema é que ele vai reconhecê-las ou não publicamente em função de um complicado contexto, pois está em jogo o que talvez seja o elemento mais delicado da criação literária - a complexa mistura de elementos da realidade com a imaginação criativa do escritor, fusão da qual resulta algo único e novo, um texto original.

O escritor é um saqueador de histórias. Mas, ao contrário do paparazzo ou do colunista de fofocas de celebridades, não tem como objetivo precípuo a exposição da privacidade alheia, não faz da indiscrição maldosa sua meta. Na banalidade ou estranheza das histórias que recolhe, ele consegue divisar um filão secreto - o veio sagrado da vida, do sinuoso movimento do tempo, das forças maiores que se abatem sobre a fragilidade do homem, e a partir daí cria uma peça que dá testemunho do inefável acontecimento da existência.

Sobre o fato aparentemente estranho, de que Melvin Tumin e Anatole Broyard compartilhassem uma história tão inusitada, é fácil de entender. Naquela ocasião, não eram os únicos a se encontrarem nessa difícil posição. Durante a 2.ª Guerra Mundial, as forças armadas norte-americanas mantinham uma rígida divisão racial e muitos negros de pele clara alistaram-se como brancos, usufruindo regalias negadas a soldados negros. No final da guerra, não quiseram retomar a condição social inferior à qual a segregação os relegava e mantiveram a falsa identidade. Calcula-se que cerca de 150 mil homens fizeram tal escolha, rompendo de forma completa com o passado e a família, iniciando vida nova numa condição que seguramente lhes cobrava um insuportável custo emocional. Esse fato bem revela a amplitude do problema e a rigidez do racismo norte-americano no período anterior à luta pelos direitos civis.

Quanto à carta de Roth, a Wikipedia incorporou no verbete sua argumentação, juntamente com os comentários da filha de Broyard sobre a mesma, contestando a afirmação que Roth faz de nunca ter ido à casa de seu pai, pois se lembra de tê-lo visto ali, quando criança. Mesmo assim, reconhece-lhe o direito, enquanto autor, de ocultar suas fontes, se, por razões particulares, assim o preferir.

A história prossegue, adquirindo tinturas de tragédia grega. O professor tinha um segredo desconhecido por todos que termina por ser revelado. Filho de negros, ele se fizera passar por judeu e branco, pois assim o permitia a cor de sua pele. Então, o que parecia ser uma acusação injusta e despropositada, fruto de radicalismos políticos, transforma-se na punição do destino a um filho que renegou os pais e sua origem e assumiu uma identidade falsa. Em linhas gerais, essa é a trama de A Marca Humana (The Human Stain), de Philip Roth (Companhia das Letras).

Importantes críticos e resenhadores norte-americanos pensaram que Coleman Silk, o personagem de Roth, teria sido inspirado na vida de Anatole Broyard, respeitado jornalista literário e figura de relevo no mundo intelectual nova-iorquino nos anos 60 e 70, que tinha uma história semelhante, era um negro que se fazia passar por branco.

Tais dados foram publicados pela Wikipedia no verbete sobre o livro. Roth solicitou a correção da informação, declarando que construíra seu personagem baseado em episódios da vida de um amigo, Melvin Tumin, que fora professor de direito em Princeton por 30 anos. A Wikipedia não aceitou a explicação de Roth, alegando que o fato de ser o autor não lhe dava a última palavra sobre o assunto e que ele deveria procurar depoimentos de terceiros que o apoiassem. Inconformado, Roth escreveu no último dia 7 uma carta aberta ao New York Times, falando sobre o assunto.

À primeira vista, poderia parecer que não importa se a crítica atribui tal ou qual origem para os personagens fictícios de uma obra, e não se entende por que Roth se preocupa tanto com o assunto. De fato, para o leitor comum, não interessa saber se o personagem Coleman Silk foi baseado na vida de Tumin ou Broyard. Sua apreciação do romance não depende disso e sim do talento com o qual Roth construiu seu personagem. Mas ao se especular sobre as fontes de um romance, entram em cena importantes questões literárias sobre o ato da escrita, o poder do autor sobre sua obra, os processos da criação e a relação entre realidade e ficção.

Em sua longa carta, Roth diz que não poderia ter-se inspirado em Broyard, pois só o conhecia superficialmente, o que não acontecia com Tumin, de quem era íntimo. Esse é um argumento pouco convincente, que só se sustentaria se estivesse escrevendo uma biografia, na qual é imprescindível a pesquisa dos dados históricos reais, objetivos. Na ficção, o que vale é a verossimilhança, não a verdade fática. Frequentemente os personagens nascem de uma colagem de características de vários modelos reais, a que o escritor acrescenta elementos a partir de sua imaginação, dando-lhe a feição final.

Parece-me que a Wikipedia está correta em contestar a soberana autoridade que Roth arroga para si como autor ao falar de seu livro. O autor não pode controlar a leitura de sua obra, estabelecer o que dela pode se depreender, o que deve ser entendido. O texto jamais será fiel aos limites por ele fixados, dirá sempre mais ou menos do que seu criador pretendia, pois para produzi-lo lançou mão de recursos conscientes e inconscientes. Isso significa que o próprio autor não tem domínio absoluto sobre o que escreve, pode expressar inadvertidamente elementos que só serão detectados por um terceiro (criptomnésias, apropriações involuntárias de histórias, trechos, estilos de outros escritores, etc.), como costuma ocorrer com os conteúdos inconscientes no discurso - os atos falhos e lapsos são percebidos pelo outro, não por quem os comete.

É evidente que o autor sabe das fontes conscientes que o inspiraram. O problema é que ele vai reconhecê-las ou não publicamente em função de um complicado contexto, pois está em jogo o que talvez seja o elemento mais delicado da criação literária - a complexa mistura de elementos da realidade com a imaginação criativa do escritor, fusão da qual resulta algo único e novo, um texto original.

O escritor é um saqueador de histórias. Mas, ao contrário do paparazzo ou do colunista de fofocas de celebridades, não tem como objetivo precípuo a exposição da privacidade alheia, não faz da indiscrição maldosa sua meta. Na banalidade ou estranheza das histórias que recolhe, ele consegue divisar um filão secreto - o veio sagrado da vida, do sinuoso movimento do tempo, das forças maiores que se abatem sobre a fragilidade do homem, e a partir daí cria uma peça que dá testemunho do inefável acontecimento da existência.

Sobre o fato aparentemente estranho, de que Melvin Tumin e Anatole Broyard compartilhassem uma história tão inusitada, é fácil de entender. Naquela ocasião, não eram os únicos a se encontrarem nessa difícil posição. Durante a 2.ª Guerra Mundial, as forças armadas norte-americanas mantinham uma rígida divisão racial e muitos negros de pele clara alistaram-se como brancos, usufruindo regalias negadas a soldados negros. No final da guerra, não quiseram retomar a condição social inferior à qual a segregação os relegava e mantiveram a falsa identidade. Calcula-se que cerca de 150 mil homens fizeram tal escolha, rompendo de forma completa com o passado e a família, iniciando vida nova numa condição que seguramente lhes cobrava um insuportável custo emocional. Esse fato bem revela a amplitude do problema e a rigidez do racismo norte-americano no período anterior à luta pelos direitos civis.

Quanto à carta de Roth, a Wikipedia incorporou no verbete sua argumentação, juntamente com os comentários da filha de Broyard sobre a mesma, contestando a afirmação que Roth faz de nunca ter ido à casa de seu pai, pois se lembra de tê-lo visto ali, quando criança. Mesmo assim, reconhece-lhe o direito, enquanto autor, de ocultar suas fontes, se, por razões particulares, assim o preferir.

ESTADÃO

29/09/2012

Assinar:

Postagens (Atom)